(Padre Carlos)

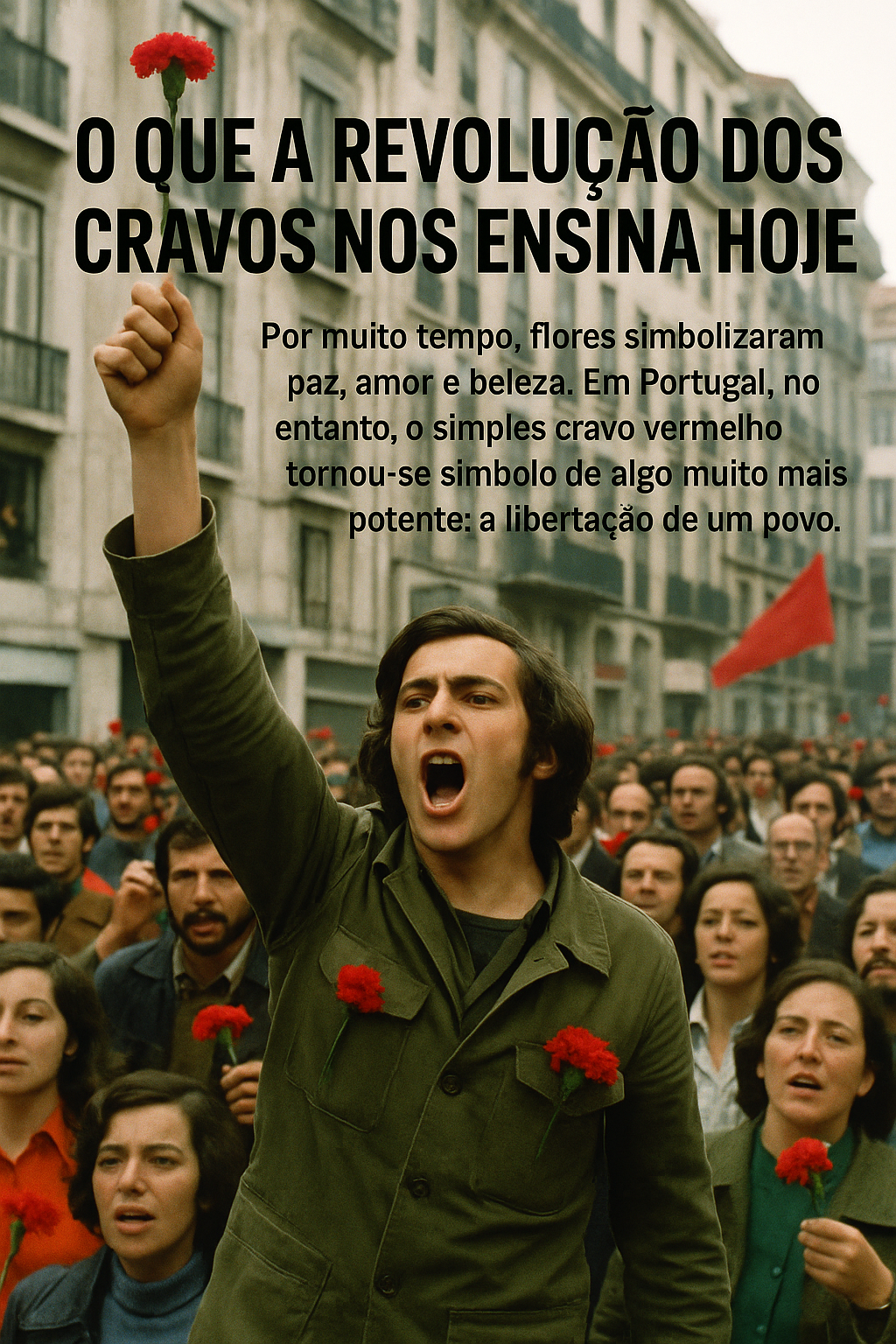

A Revolução dos Cravos, que completou 51 anos neste 25 de abril, não pertence apenas à história de Portugal. Ela transcende fronteiras, oceanos e gerações. Foi um levante contra a ditadura, mas também uma explosão de esperança — aquela que brota quando o povo descobre que pode ser protagonista da própria história. Ao olharmos da América Latina para Lisboa, vemos que o vermelho dos cravos portugueses espelha as cicatrizes abertas e as promessas inacabadas das nossas democracias.

Em 1974, Portugal libertava-se de quase meio século de autoritarismo salazarista. A ditadura, sustentada por censura, repressão política e guerras coloniais, parecia inabalável até que o inesperado aconteceu: um movimento militar progressista, apoiado pelas ruas, colocou fim ao regime sem derramar sangue — exceto o de flores. Foi o fim da ditadura mais longeva da Europa Ocidental e o início de um turbilhão político-social que transformou o país.

Mas a Revolução dos Cravos foi mais que um evento europeu. Foi também um reflexo da crise do colonialismo global e uma reverberação das lutas por liberdade que ocorriam simultaneamente em outros continentes. As independências em África — em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau — não foram apenas consequência da revolução portuguesa; foram também suas coautoras. Essa simbiose entre descolonização externa e democratização interna é uma chave de leitura que nos obriga a repensar nossos próprios processos históricos.

Na América Latina, os anos 70 foram sombrios. Golpes militares sucediam-se como peças de dominó — Brasil (1964), Chile (1973), Argentina (1976). Enquanto Portugal caminhava para a democracia, nossas nações mergulhavam na repressão. A contradição é reveladora: de um lado, a Europa questionava seus impérios; de outro, o continente americano vivia sob a tutela de doutrinas de segurança nacional e influência direta da Guerra Fria.

E aqui reside uma lição potente da Revolução dos Cravos para o Brasil contemporâneo: o papel ambíguo das Forças Armadas nos processos de transição política. Em Portugal, foram setores insatisfeitos com a guerra colonial e atentos às demandas populares que romperam com o regime. No Brasil, pelo contrário, ainda hoje vivemos sob os ecos de uma cultura militarista não inteiramente superada. Ao invés de se tornarem garantidores da Constituição, os quartéis voltaram ao centro da vida política — e com frequência, como árbitros indevidos da ordem institucional.

O paralelo é inevitável: se em Portugal a farda se aliou à flor, por aqui ela ainda pesa como sombra sobre o debate democrático. A militarização da política brasileira, presente tanto em cargos executivos como na linguagem beligerante do discurso público, torna urgente a reflexão sobre o papel das Forças Armadas. E mais: sobre o pacto civilizatório que desejamos sustentar.

Outro ensinamento da Revolução dos Cravos diz respeito à memória. Portugal, embora tenha preservado importantes marcos da revolução — como a Constituição de 1976 e o sistema público de saúde — também viu o avanço de narrativas que minimizam ou distorcem o significado do 25 de Abril. O mesmo ocorre no Brasil, onde a ditadura ainda é relativizada por setores que a evocam com saudosismo. Disputar o sentido da história é hoje uma tarefa política de primeira ordem. A memória, afinal, não é apenas passado: é uma arena do presente.

Mais do que um episódio romântico de flores nos canos dos fuzis, a Revolução dos Cravos foi uma rebelião contra a ordem injusta. Uma que buscou — mesmo que de forma tumultuada e contraditória — construir uma democracia com rosto popular. Uma democracia que não se limita ao voto, mas que inclui terra, trabalho, saúde, educação, dignidade.

É essa democracia ampliada, profundamente social, que nos falta nas Américas. Uma democracia que se defende com cravos, não com tanques. Que floresce no gesto de um soldado que se recusa a reprimir, e de um povo que se recusa a esquecer.

O Brasil, e toda a América Latina, ainda tem revoluções a fazer. Algumas, talvez, com menos espetáculo e mais persistência. Mas todas elas podem encontrar inspiração naquela manhã de abril em Lisboa, quando o medo cedeu lugar à esperança — e o silêncio à canção.